Trail Making Test(トレイルメイキングテスト、TMT)は、神経心理学的評価の枠組み内で、注意力の分配や認知的柔軟性のような高次脳機能を評価するための重要なツールです。このテストは、注意機能の持続と切り替え能力、視覚的探索と運動協調性の評価を通じて、脳損傷や認知障害の影響を測定します。以下では、TMTの実施目的、具体的な方法、およびその科学的特性(信頼性や妥当性など)について詳述します。

評価の目的と対象

Trail Making Test(TMT)は、脳卒中や脳損傷を経験した患者に対し、注意力の持続、選択、視覚的探索、そして視覚的運動協調性を評価するために広く用いられています。このテストは、複雑な認知機能の評価を可能にし、特に前頭葉機能障害による遂行機能の低下に対して高い感度を持ちます。また、TMTはこれらの認知機能と日常生活での実用的なスキルとの関連を理解する上で重要な役割を担います。

評価の方法

評価の手順

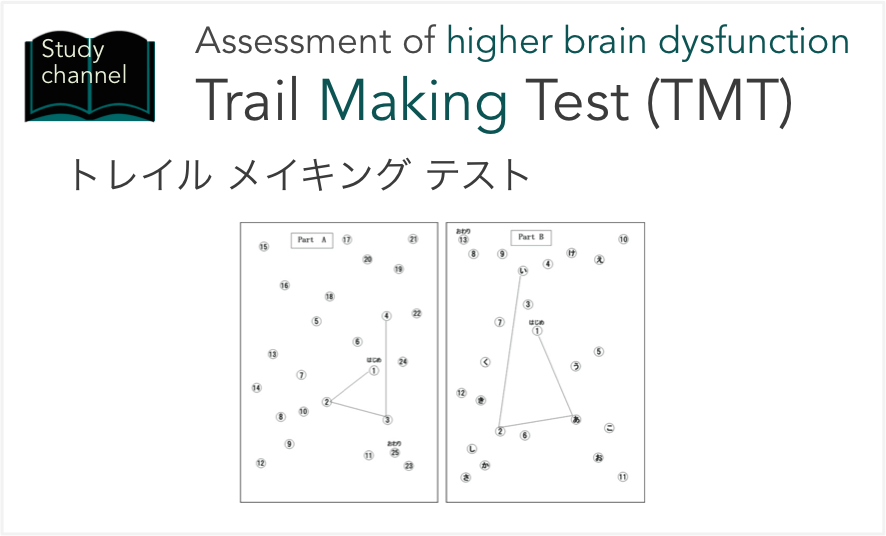

Trail Making Test(TMT)は、2つの異なる課題、パートAとパートBから構成されています。パートAでは、患者は用紙上にランダムに配置された1から25までの数字を、可能な限り迅速に順番に結びます。パートBでは、1から13までの数字と「あ」から「し」までの50音がランダムに配置され、患者はこれらを「1→あ→2→い」という形で交互に結ぶ必要があります。これらの課題は、注意力と視覚的処理スキルの評価に重要な役割を果たします。

(1) パートA

パートAでは、患者はレターサイズの用紙にランダムに配置された1から25までの数字を、可能な限り迅速に順に結ぶことが求められます。この課題は、注意力の持続、視覚的な認識、および基本的な運動協調能力を評価します。速度と正確さが重要であり、数字を正しい順序で迅速に結ぶ能力を測定します。

(2) パートB

パートBでは、1から13までの数字と「あ」から「し」までの50音がランダムに配置されています。患者は、「1→あ→2→い」というパターンで交互に数字と50音を結ぶ必要があります。この課題は、認知的柔軟性、高度な注意力の切り替え、および複雑な視覚的追跡能力を評価するために設計されています。パートBはパートAよりも高度な認知機能を必要とするため、より複雑です。

(3) パートA,Bの評価用紙(広田ら,2008)

対象の患者さんが鉛筆を持ったり、鉛筆で線を引いたりする運動能力を持っていない場合は適応外となります。また、言語能力が低下している場合や文化教育レベルが低い場合はテストの結果に大きな影響を与えるため注意が必要です。

評価項目とその解釈

Trail Making Test(TMT)では、パートAおよびパートBの各課題を完了するまでに要した時間を秒単位で正確に記録します。さらに、課題中の間違い(数字や文字の結び間違い)の数も計測します。特にパートBでは最大5分の制限時間が設定されており、この時間内に完了しない場合は評価対象外となります。得られたデータは、年齢や性別を考慮した健常者の基準値と比較され、認知機能の障害の程度を推定します。

評価結果の解釈については健常者の標準的な時間と比較することで行われます。広田ら(老年医学,2008)は日本で一般高齢者を対象にTMTの平均値を報告しています(以下に表を引用します)。

評価結果の解釈については健常者の標準的な時間と比較することで行われます。広田ら(老年医学,2008)は日本で一般高齢者を対象にTMTの平均値を報告しています(以下に表を引用します)。

評価にかかる時間

5〜10分程度かかります。

評価の特性

床・天井効果

脳卒中患者では特にパートAで有意な天井効果があることが分かっています(Mazer et al., 1989)。

信頼性

(1) 再試験信頼性(いつ評価しても同じ結果が得られるかどうか)

パートA,Bいずれの課題でもびまん性脳血管疾患患者で確認されています (Matarazzo et al., 1974)。

(2) 検者間信頼性(誰が評価しても同じ結果が得られるかどうか)

渉猟した限り確認されていません。

(3) 検者内信頼性(同じ人が数回評価しても同じ結果が得られるかどうか)

渉猟した限り確認されていません。

(4) 内的整合性(評価したいことが評価できているかどうか)

渉猟した限り確認されていません。

妥当性

(1) 基準関連妥当性(他の似たような評価指標と関連するかどうか)

予測妥当性としていくつかの研究が自動車運転の予測因子として有効であると報告しています (Mazer et al., 1998; Mazer et al., 2003; Marshall et al., 2007) 。

(2) 構成概念妥当性(評価内因子を合わせて評価したいものを評価できているか)

渉猟した限り確認されていません。

(3) 内容的妥当性(項目に評価したい内容を含んでいるか)

渉猟した限り確認されていません。

(4) 表面的妥当性(その道の専門家からみて妥当かどうか)

確認されています (O'Donnell et al., 1994).

まとめ

Trail Making Test(TMT)は、脳卒中や脳損傷を経験した患者における注意障害や視覚的遂行機能の評価に用いられる重要な検査です。このテストは、自動車運転能力の評価や、より包括的な認知機能検査への導入として役立ちます。現時点では、TMTの信頼性や妥当性に関する研究は限られていますが、その臨床的有用性は認められています。今後の研究によるさらなる検証が期待されます。

評価の特徴や方法(評価指標一覧)

評価の特徴や方法(評価指標一覧)